先知在人间·引言

先知在人间

引言

一切赞颂全归安拉,众世界的养主。祝福我们的领袖穆罕默德,比我们自身更应该被爱的人。

一、缘起

这是我公众号的第一篇文章,我祈求安拉默助,让它成为一个良好的开端,掘出一股清泉渗,益济自身与他人。

接下的来日子,若安拉意欲,我会每周写一篇文字,逐渐勾勒出穆圣生平的轮廓,并把它嵌入我们的时代,为我们孱弱的身影与蹒跚的步履找到一些坚实的支点。

这是一种良好的意愿,同时显然也是一种过高的期许,远远超过了自身的能力范围,也许最终事与愿违。即便如此,我依旧想尝试一下,因为有一些因素,迫使我顾不得自身知识与修为的局限而匆匆下笔。

首先是我的妻子。

不久前我们的一些朋友前往巴勒斯坦等地旅游,带着巨大而深沉的震惊而回。深入人类文明的摇篮,眼见历史与现实在那些古老的街道与建筑间交替变幻,当惨烈的现实化做无数的细节刺进脑海,他们被自己知识的缺陷吓得目瞪口呆。在和他们交流的过程中,妻子也被同样的震惊击中。

自视为穆斯林,但对伊斯兰历史的认识,几乎是一片空白。问所从来,一脸茫然。

世间并不存在“自然”的人。每个人不管愿不愿意,都是某种历史和文化塑造而成的结果——那是我们精神上的血缘。只有当我们明白是什么东西塑造了现在的我们,它又是如何影响着人们过去、现在和未来的生活,才有可能在精神世界为自己找到准确的坐标。抵达这一坐标,也就抵达了自由的起点。

妻子善于处理各种技术型的具体问题,对于那些“高深”的问题,一直敬而远之。但这一次,她表现出的求知欲和进取心让我大吃一惊,加上其他的一些因素,我们整个家庭进入了能量相对充足的状态。

她建议我写一些通俗的东西,给像她一样无福消受那些学术化的表达之人普及伊斯兰的历史知识。

而首当其冲的,自然是圣史。因为穆圣(愿主福安之)是启示的传递者,他的生平就是对《古兰经》最权威的注释,整个伊斯兰文明也是从他的身上逐步展开。

她抱怨现有的一些书难以卒读,或过于繁琐,或高深难解。我觉得这是她近十年来不良的阅读经验给她造成的障碍。雅俗共赏的好书,并不像她说的那么凤毛麟角。

幸而她的身上正在发生令人欣喜的变化,她开始积极地学习和探索,不再以“没兴趣”或“我不能”为由拒绝接触某些事物,她开始培养一些不错的习惯……

这一年,她二十九岁,我三十二岁,一切都不算太晚。

而且我们的孩子正在慢慢理解他周遭的世界,他将会面对一个对穆斯林而言非常艰难的时代,我希望他自由而自信,我希望穆圣(愿主福安之)的生平能成为他取之不尽的精神资源,让他以闲庭信步般的从容,穿过他有限的时光,不管其间是惊涛骇浪还是风平浪静。

我想通过对穆圣(愿主福安之)生平的书写,陪伴妻子的成长,也陪伴我们孩子的成长。

关于先知的传记,已经有许多学者留下了不少杰出的著作,我知道自己没法做得比他们更好。但我多么希望自己这点微不足道甚至是画蛇添足的工作,能成为让自己获得先知祝福和说情的一种因素。

先知啊,祝你平安,愿安拉的慈悯与吉庆与你同在。

二、 对先知常见的误解

我们对穆圣(愿主福安之)的理解,往往受损于两种极端——神化和工具化。

前一种极端,过度强调穆圣(愿主福安之)的圣品,最终把他描述成了一个与我们完全不同、几乎没有任何交集的存在,他近乎天使,不受七情六欲之困,行云流水般展现着种种奇迹。他犹如一尊庄严的雕像,远远站在十四个世纪以前,仅供瞻仰与崇敬。

这种思路之下,穆圣(愿主福安之)人类导师的角色被一笔勾销。安拉之所以派遣我们的同类作为使者,而不是派遣一些天使,是因为他彻知我们心灵的运作方式。终其一生,人类最基础、最重要的学习方式便是模仿,但人不可能因为猎豹风驰电掣而模仿其跑步,也不会因为电脑强大的计算能力而模仿其思考——这些不是他的同类,他潜意识里知道模仿它们并不可行。

穆圣(愿主福安之)是一位使者,是最后的先知,但也是和我们一样有血有肉的人。唯有如此,他才能把启示生动地展现给他的追随者,给他们具体而微的指导与示范,让他们知道身处各种局限性中的人,如何通过对安拉的信仰去面对生活中的五味杂陈,进而进入上升的通道,不断超越原有的局限。

而另一种极端,把穆圣(愿主福安之)贬低为一种复读机一般的工具,其价值仅仅在于“播放”启示。所以有《古兰经》就足够了,有他留下的教法例律就 够了,至于他本身,并没有必要太过关注。受这种极端之害的人,或是只承认《古兰经》的地位而不在乎圣训,或者是一些铁石心肠的教条主义者。

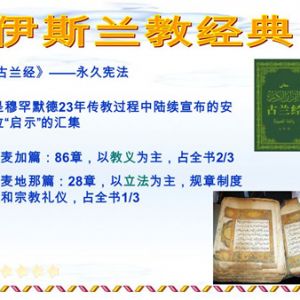

《古兰经》是一座宝库,而穆圣(愿主福安之)的圣训是开启它的钥匙。拥有宝库而无法开启,无异于不曾拥有;不用钥匙而试图强行砸开,对伊斯兰、对自身而言都是莫大的伤害。

对于那些没有和穆圣(愿主福安之)发生精神联系的人,伊斯兰固化成了生命的桎梏,总是以否定的方式来限制生命的进程。能够带着浑身的枷锁度过一生,他们或许也令人敬佩,但更令人惋惜。

伊斯兰本是来解放生命的,因为对穆圣(愿主福安之)的爱,而渴望像他一样地思考、生活和行事,借助这种爱的动力,克服“自我”施加的种种局限,让生命变成一个辽阔的进程。

“你们任何人的信仰都尚未完美,直到他爱我胜过爱他的父母、孩子以及所有的人”,穆圣(愿主福安之)意在提醒我们,我们必须借助他而实现自我超越,因为“自我”是生命成长的最后一道障碍,人不能揪着自己的头发把自己从地面上提起,他必须借助外在的动力才能越过自己。

他既是传达天启的尊贵的先知,也是和我们一样有血有肉的人,这两重身份一旦割裂,对先知(愿主福安之)的理解以及对伊斯兰的理解终将陷入极端。“你说:我跟你们一样,只是一个凡人,我奉到启示……”(四十一章第6节)

先知啊,祝你平安,愿安拉的慈悯与吉庆与你同在。

三、 圣史著述的历程

在伊斯兰的学术中,“圣史”是一门传统的学问,历代都不乏出于各种需要和角度编撰圣史的学者。

在很长的时间内,伊斯兰学者们编写圣史,都秉承着述而不作的原则,侧重于传输线索的考订、传述人的鉴别,通过对信息传播过程的严格审查,保证信息的真实可靠。他们不会在圣史中加入任何个人的意见,这是一种诚实的方式。

诚实,是先知的特征,也是伊斯兰传统学术的底色。

但诚实有时也会显得太过笨拙。

在先知(愿主福安之)离去后的漫长的岁月中,尽管世界风云变幻,但人与人之间生活和交往的方式、促使世界格局发生改变的因素都没有出现质的变化。穆斯林们一直生活在一个“后先知时代。”

十九世纪末,穆斯林们一觉醒来发现自己身处一个完全陌生的世界,这个世界与先知时代的世界已经完全不同,而且,随着时间的推移,变化越来越多、越来越深刻。最终导致从传统的圣史中,一般人几乎读不出自己的时代。

阅读传统的圣史以及各种圣训集,对读者有着很高的要求,因为它们是高度现实主义的,如果没有思接千载、视通万里的移情能力、对细节的敏感以及一定的耐心,这些作品会显得太过枯燥繁琐。它们的风格更像是十九世纪的那些现实主义小说,目前的很多人,根本熬不过《战争与和平》的前五十页。

结合现代社会的特征来理解圣史,为人们挖掘那些通常会被忽略的内涵,以便能给现代的读者提供从中理解伊斯兰、理解自身的渠道,这成为了圣史写作方法和风格多样化的一大动因。

同样是从十九世纪起,欧洲人深入伊斯兰世界昔日的腹地,自由获取伊斯兰世界的一手资料,东方学随着殖民活动的拓展风生水起。

一直以来对伊斯兰及其先知的曲解和攻击,因学术的加持而显得言之凿凿。由此,出于护教的目的编纂圣史,为先知及伊斯兰辩诬也成了现代的圣史作品最常见的主题。

但在西风彻底压倒东风的时代,对伊斯兰传统的不自信已四处传染,许多著述者尽管意在反驳东方学家们的某些观点,但他们已彻底臣服于东方学的方法,甚至未经考证就采用东方学家们的某些结论,试图把伊斯兰解释得符合那个时代的潮流。

这种不自信普遍存在于彼时伊斯兰学者身上,他们高扬理性主义,相信伊斯兰亟待改良,他们回避甚至否认古兰和圣训中的提到的种种奇迹,毫无根据地怀疑圣训的可靠程度。

作为上个世纪穆斯林群体最早的启蒙者,他们已经尽到了他们的努力——没有人可以超越时代的局限——祈求安拉慈悯他们。随着时间的推移,他们的局限与不足越来越显眼,那不是苛责他们的理由,而是对后人的提醒,后来者不必再重蹈覆辙。

令人遗憾的是,他们的一些作品至今依旧被当做人们理解伊斯兰的权威,被不加质疑地接受。圣史著述方面,最显著的例子便是穆罕默德·侯赛因·海卡尔的《穆罕默德生平》。

(华文出版社2015年版的《穆罕默德生平》)

这部作品“是在阿拉伯世界流传广泛、销行最多、深受好评的另一种本子。”(见林松教授为该书汉译本所写的序言)我手头的是新华出版社1986的版本,时隔三十年后,华文出版社连同海卡尔的四大哈里发传一起重新出版了这本书,此书“深受好评”的程度由此可见一斑。

尽管说瑕不掩瑜,但由于作者所选择的方法,该书的导向会令读者错失穆罕默德(愿主福安之)生命中最重要的一个面向——天启信仰的传达者。

今天,伊斯兰似乎成了众矢之的,除了那些极端的辱圣事件,对于先知,我们听到也将继续听到各种互相冲突的说法,人们对他生平中各个事件的解读也会大异其趣。

在真正进入穆圣(愿主福安之)生平之前,穆斯林有必要了解在伊斯兰传统学术的视野下人们是怎么理解这位先知的,而这种理解又是以何为据,更有必要了解“现代方法”常见的失足与偏颇之处。

已故的拉玛丹·布推长老在其《理解先知史》一书的前言中对以上提及的这些重要的问题做了全面而简要的论述,我目前显然无法比他做得更好。所以我把该书的前言译出,借布推长老的文章,来说明那些我想说明但又深恐无力说明的内容。

该篇前言两万多字,若安拉意欲,我每周推送一部分。我始终希望阅读过圣史或将会阅读圣史的人耐心把它看完。

至于我自己的文章,我尽力而为,如果有一天能够写完,我想把这个集子叫做《先知在人间》。

无法无力,惟凭安拉。