《理解圣史》前言(四)

今天的推送将概述先知(愿主福安之)为圣前阿拉伯半岛的居民及周边各民族的宗教、文化、社会状况,从而揭示安拉选择阿拉伯半岛作为伊斯兰摇篮的哲理。

《理解圣史》前言

(四)

拉玛丹·布推 著

选择阿拉伯半岛作为伊斯兰摇篮的哲理

在开始谈论圣史以及先知成长和受命之地阿拉伯半岛之前,必须先揭示安拉的前定所包含的哲理:世界如此之大,先知为何偏偏被派遣在阿拉伯半岛,而不是其他地方?伊斯兰的传播为何首先是借助阿拉伯人之手,然后才是其他人?

为了阐明上述问题,首先我们要知道伊斯兰之前阿拉伯人的特点和秉性,并且要勾勒一下阿拉伯半岛的地理位置,相应的,也要勾勒一下当时波斯、罗马、希腊、印度等其他民族的习俗、秉性和文化特征等情况。

首先,让我们对伊斯兰之前阿拉伯半岛周边各民族的情况做一个概览。

当时,世界由波斯、罗马两国交替宰制,二者分别占据了文明世界的半壁江山。希腊和印度,则稍逊一筹。

当时的波斯,各种宗教和伦理邪说互相争斗。其中包括统治阶层信奉的琐罗亚斯德教,其伦理观念鼓励人们与自己的母亲、女儿或姐妹结婚。公元五世纪中叶执政的叶兹底格德二世【1】就娶了自己的女儿。此外还有一些令人不齿的道德倾向,此处无法一一例举。

马兹达克派【2】则持有另一种伦理观念,正如伊玛目沙赫勒斯塔尼【3】所言,它主张“共产共妻,如其共用水、火、草料”。其号召获得了那些轻率无知者和纵欲无度者的响应,得以广泛传播。

而当时的罗马,殖民开拓的精神高涨,同时又热衷于宗教分歧——本土基督徒和沙姆、埃及的基督徒构成了分歧双方。为了传播并操纵基督教,在贪欲的驱使下,罗马凭借其军事力量和征服的野心不惜以身犯险。

彼时的罗马,其颓废败坏程度不亚于波斯,人们的生活随性而堕落,同时又因苛捐杂税而饱受经济剥削。

至于希腊,则完全沉溺在那些口耳相传的史诗神话中无法自拔,而这些史诗神话毫无益济。

而印度的情况,正如艾布·哈桑·纳德威【4】所言:“历史学家们公认,始于公元六世纪初的这个时代,是印度宗教、道德和社会状况最糟的时代”。印度和他的邻居一样,陷入了道德堕落和社会衰退的境地。

至此,我们应该知道各民族堕落、动荡及不幸程度之深,他们的文明和进步仅仅建立在物质层面的昌盛之上,没有一个人作为终极典范将其引向端庄之道。所谓“文明 ”,尽管其核心价值和表现形式各不相同,但它本质上都只是一种媒介。人们一旦缺乏正确的思想和优秀的典范,“文明”便会成为导向极度悲惨、极度混乱的媒介。反之,人类如果拥有健全理智之标尺——那通常只会通过天启宗教的媒介而获得——“文明”和“进步”就会完全变成通向幸福之坦途,不管幸福的内容和形式如何多样都是如此。

当时的阿拉伯半岛偏安一隅,远离这种种混乱,半岛上的居民不像波斯人一样享有奢华和进步,也不像罗马人一样坐拥军事强权。前者的奢华与进步,使其精于堕落之道、精于虚无主义哲学、精于道德败坏,并将所精通者变成了宗教的核心;后者的军事强权,令其试图进犯并统治它周围的任何一片土地。同样,他们也不懂奢侈的希腊哲学——它把希腊人变成了神话传说的俘虏。

他们的秉性如同原矿,未经任何熔炉熔炼,从中你能发现人类健全的天性和对于践约、勇敢、慷慨、清高、知耻等美德的强烈向往。只是他们尚未知晓该如何通达上述种种美德。由于生活在无知而单纯的黑暗中和原初的天性里,他们迷失在途中,未解人类价值为何物。所以,他们因自尊心和羞耻心的驱使而杀害女婴,因慷慨的驱使而挥霍财产,因荣誉和勇敢的驱使而自相残杀。

这便是安拉在这节经文中以“迷误”这个词所描述的状态:“从前你们确是迷误的”(2:198)较之当时的其他民族,相形之下,这种描述主要是指出他们情有可原,而不是表示对他们的轻贱或斥责。

其他民族将其伟大的史诗神话当做火炬,以指引其文明进步和文化发展,终陷于衰败的泥淖,无力进行观察、规划和思考。

从地理位置上看,阿拉伯半岛处于这些此起彼伏的民族的中心点。现在看来,可以发现它刚好介于两种文明的正中间,正如穆罕默德·穆巴拉克说:“其一是物质化的西方文明,它给人类提供了一种绝无仅有的形态——它甚至完全和真理不沾边;其二便是远东地区精神化的东方文明,比如印度和中国及其周边地区的文明。”

为何偏偏选中阿拉伯半岛作为先知的出生及受命之地?为何是阿拉伯人首当其冲,把伊斯兰的火炬带给世界,让天下四方所有人都借它来崇拜安拉?当我们勾勒出伊斯兰之前半岛上阿拉伯人的情况和周边其他民族的情况,安拉如此安排之哲理便显而易见。

追随虚假的宗教和虚伪的文明之人,以堕落为傲,或视堕落为善,已无可救药难以改变;而处于追寻求索阶段的那些人,既然他们尚未开化、丝毫未解知识与文明之味,那他们的无知便无可指责。有些人是如此理解的。

但我们不这样认为,因为这种分析的有效性仅适用于能力有限者——因好逸恶劳,故在难易之间择其易而弃其难者——不适用于全能的安拉。

如果安拉意欲让伊斯兰的曙光从波斯、罗马或印度的任何一块土地上升起,以便为伊斯兰的成功准备好阿拉伯半岛所不具备的那些条件,那对于安拉绝非难事,他是万物的创造者,也是一切媒介和因素的动因。

安拉选择了一个文盲作为使者——如安拉所言,既不会读也不会写——以免人们怀疑他的圣品,以免增加导致怀疑的因素。选择阿拉伯半岛的哲理,与选择一个文盲作为使者的哲理如出一辙。先知在其中受命的那个环境,相对它周围的各民族而言如同文盲,是一个未开化的环境,未曾受与它毗邻的各大文明的影响,其上之人的思维方式也不曾因周围的各种哲学迷思而纷繁复杂。

如果先知是一位对古代经典、已逝民族的情况和毗邻的各种文化烂熟于胸的导师,自然有理由当心人们心中生疑。同样,如果伊斯兰诞生于一个类似波斯、希腊、罗马那样在文明程度、哲学、历史等方面都颇有影响的民族,也有理由担心人们心中生疑。人们会怀疑,是各大文明的积淀和各种哲学思想最终孕育了伊斯兰独特的文明和它健全的法制。

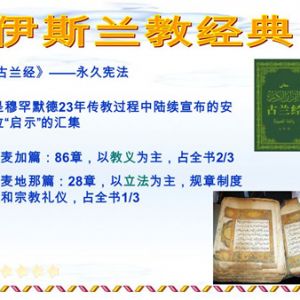

尊贵的古兰经已经清晰地阐明了这一哲理:“他在文盲中派遣一个同族的使者,去对他们宣读他的迹象,并培养他们,教授他们天经和智慧,尽管以前他们确是在明显的迷误中。”(62:2)

安拉意欲选择一个文盲作为使者,并使他出现在一个绝大多数人都是文盲的民族中,以便为人们彰显圣品和伊斯兰法制的奇迹——它与人类的各种主张和创建截然不同。此中显然包含着安拉对其众仆重大的慈悯。

对于圣史研究者而言,还有其他的一些哲理显而易见,我们将其概述于下:

一、众所周知,安拉使天房成为人们的归宿之地和安宁之地,使其成为为人类而建的第一所朝房,以便他们立行功修、以便树立宗教的标识,而圣祖易卜拉欣曾经在这个山谷传教。上述这一切等待着它的全美:这块吉庆之地成为伊斯兰的摇篮——它也正是易卜拉欣的宗教,而众先知的封印也生长于此受命于此——他恰恰是易卜拉欣的后代。

二、阿拉伯半岛的地理位置使其堪当重任,如前所述,它位于各大民族的中心点,从而使冉冉升起的伊斯兰容易地传向周围所有民族和国家。你若回顾伊斯兰在其初期和正统哈里发时代的传播过程,便能清楚地验证这一哲理。

三、安拉使阿拉伯语成为伊斯兰的语言,使其成为首要的工具承载安拉的言语并将其传达于我们。如果我们留意不同语言的特征并详加比较,必定会发现阿拉伯语具备许多其他语言无法具备的特征,因而最适合当做穆斯林的第一语言——哪怕他们所属的群体和国家各不相同。

注释:

【1】叶兹底格德二世:波斯萨珊王朝皇帝,公元438年至457年在位,关于他的信息后世所知甚少。

【2】马兹达克派:琐罗亚斯德教中的一个派别,得名于其创始人马兹达克(公元467年—528年),该派提倡集体生活,认为财产和女人是导致社会分化的主要因素,所以主张共产共妻以便实现人人平等。该派五世纪在波斯得以广泛传播,后因主流的琐罗亚斯德教势力的打压而销声匿迹。但其思想得以流传,甚至对日后什叶派的形成都有重要影响。

【3】伊玛目沙赫勒斯塔尼:教义学家、经注学家,其生年无定论,介于公元469年至479年之间,卒于公元548年。

【4】艾布·哈桑·纳德威(1914年—1999年),印度穆斯林思想家,其著作《世界因为穆斯林的衰落丧失了什么》享誉伊斯兰世界,自上世纪五十年代成书后一直风行至今。文中所引文字便出于该书。