《理解圣史》前言(六)

这是《理解圣史》前言的最后一部分,布推长老在其中梳理了天启正教在阿拉伯半岛上的衰变史,说明了当时的正教遗风和伊斯兰之间的关系,驳斥了部分东方学家对此问题的错误认识。

《理解圣史》前言

(六)

拉玛丹·布推 著

蒙昧时代和正教遗风

在对圣史及其包含的意义进行研究之前,我们还必须学习一个重要的内容,因为它涉及到一个事实,伊斯兰的敌人一直试图抹除这一事实或将其改头换面。

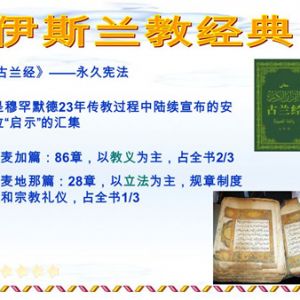

简而言之,这一事实便是:伊斯兰只是易卜拉欣所受正教之延续。

古兰经在许多经文中都说明了这一点,如:“你们应当为真主而真实地奋斗,他拣选你们,关于宗教的事,他未曾以任何烦难为你们的义务,你们当遵循你们的祖先易卜拉欣的宗教,以前真主称你们为穆斯林,在这部经典里也成你们为穆斯林......”(22:78)

“你说:‘真主说的都是实话,故你们应当遵守崇奉正教的易卜拉欣的宗教,他不是以物配主者。’”(3:95)

众所周知,阿拉伯人是先知易斯玛仪的子孙,他们曾经继承了他们祖先的宗教,也继承了他们的祖先所受命的认主独一、敬拜真主的方式,继承了对其原则的坚守和对其禁令的尊重,其中就包括对天房及其标识的尊重、为之御敌、服务和坚守。

岁月流逝,沧海桑田,他们潜移默化接受了一些谬论,并将之与他们所继承的真理混为一谈,这与其他民族的情况如出一辙,一旦被无知的迷雾笼罩,年深日久,便会有妖言惑众者潜入其间。

于是“以物配主”在他们中萌芽,他们开始习惯于崇拜偶像,一些糟糕的传统和恶习开始蔓延。故他们与认主独一的指导和正教的方式渐行渐远,如你所见,蒙昧主义长期以来横行其间,此后因为先知穆罕默德的到来才烟消云散。

教他们以物配主和崇拜偶像的始作俑者,是哈宰尔部落的祖先欧麦尔·本·拉哈伊,据伊本·伊斯哈格传述,艾布·胡莱勒说:“我听安拉的使者对哈宰尔部落的艾克赛姆·本·焦尼说:‘艾克赛姆啊,我看到欧麦尔·本·拉哈伊·噶莫尔·本·汗达夫被拽着小腿扔进火狱。’我没有见过任何人比你更像他,也没有见过任何人比他更像你。于是艾克赛姆说:‘安拉的使者啊,和他相像会有害于我吗?’他说:‘不会,你是信士,他是不信道者,他是第一个改变易斯玛仪的宗教之人,他规定了缺耳驼、逍遥驼、孪生羊和免疫驼。’”

伊本·希沙姆传述了欧麦尔·本·拉哈伊如何将偶像崇拜带给阿拉伯人。他说:“欧麦尔·本·拉哈伊因故由麦加前往沙姆,他到达布勒噶的一个落脚处,当时,那里住着阿迈利格族人,他们是欧迈来格的后人(有人说是阿迈里利·本·拉瓦兹·本·萨姆·本·努哈的后人)。他看到他们在崇拜一些偶像,于是就对他们说:‘你们崇拜的这些偶像是怎么回事?’,他们告诉他:‘我们崇拜的这些偶像,向它们求雨便会下雨,向他它们求援便会获胜。’他就说:‘你们能不能给我一尊偶像?我把它带到阿拉伯人那里让他们崇拜他。他们就给了他一尊名曰‘胡卜勒’的偶像,他把它带回麦加,并命人们崇拜它尊敬它。’”

偶像崇拜就这样在阿拉伯半岛传播开来,“以物配主”遍及半岛上的居民,他们因此抛弃了曾经坚守的认主独一信仰,用其他信仰取代了易卜拉欣和易斯玛仪的宗教,最终也像其他民族一样,在信仰和行为方面都陷入迷误和卑劣之中。

他们之所以如此,完全是愚昧无知和受周围各部落各民族的影响所致。

但是,他们中还剩下部分人——尽管日渐稀少——仍然坚守着认主独一的信仰、奉行着正教的指导:相信复活和集合、坚信真主将赏善罚恶,厌恶阿拉伯人新生的偶像崇拜和思想的迷误。这部分人中有一些很著名,比如噶斯·本·赛尔代·伊亚迪、拉艾卜·晒尼和巴希拉·拉哈卜。

同样,在阿拉伯人的习惯中还留有易卜拉欣时代的一些残迹和正教遗风,所以他们的蒙昧主义一直多多少少受到这些遗风的影响。尽管这些遗风日益消逝和衰弱,在他们的生活中已经面目全非。比如崇敬天房、巡游天房、正朝、副朝、驻阿拉法特等等,这一切原本是合法的,是他们从先知易卜拉欣那里继承的遗产。但他们行之不按其法,并加入了许多本来没有的内容,比如他们在正朝和副朝时念的应召辞。凯纳奈人和古莱士人曾经如此念应召辞:“应你之召,主啊,应你之召,应你之召。没有任何配主,除非是你掌管的配主,你掌管他和他所掌管的一切。

正如伊本·希沙姆所言,他们最初确认真主的独一,然后又加入了他们的偶像,并让它们归于真主麾下。

总之,阿拉伯人的历史,在圣祖易卜拉欣受命的正教荫蔽之下展开,他们的生活中洋溢着认主独一的信仰及引导和正信之光。之后,由于年深日久,他们开始一点点地偏离真理,生活也陷入以物配主的黑暗、思想的迷失和无知的迷雾中。而古老正教的遗风在他们的历史中步履维艰,与日俱衰,崇奉者日渐稀少。

当众先知的封印穆罕默德受命而来,正教之火因之再次点燃,他把天启的春风吹向在漫长的岁月中早已冰冻三尺的黑暗与迷误,将其驱散,以正信、认主独一、真理和公正之道为火炬,照亮了曾被黑暗与迷误盘踞的地方;他也将春风吹向幸存至光明再现之时的残存的正教——先知易卜拉欣曾以之受命,各大天启宗教也曾对它加以确定——于是他再次对它加以确定和强调,再一次号召人们向它走来。

至此,还需补充几句题外话。前述的一切,对于熟知历史和了解伊斯兰的人而言,本是很明显的常识,但在这个时代,我们不得不花费大量的时间去强调本已明显之事、去说明本已清晰之事,因为我们亲眼看到许多人惯于将信仰扭曲成心中喜好和欲求之模样。

这种现象在人群中滋长,它会给理智戴上沉重的枷锁,使思想成为其奴隶,可人们却对此浑然不觉。

你的信仰和你的喜好,或前者重于后者,或后者重于前者,其间的差别有如天渊。同样,二者的高低贵贱之别也有如天渊。

尽管我们所说的一切已经很明显,证据确凿,但还是有一些人说:“先知出现之前不久,蒙昧时代便已开始觉醒,并且是以一种最为理想的方式,所以,后来者必然会继往开来。当时阿拉伯人开始反对各种以物配主和偶像崇拜的现象、以及与之有关的一切,然后开始反对蒙昧时代的各种神话传说。这种觉醒的缩影,便是穆罕默德及其新宗教的出现。”

这种说辞的言下之意,便是尽管岁月流逝、时光渺远,认主独一的真理和引导之光却在蒙昧时代更加灿烂。也就是说,他们离先知易卜拉欣的时代越远、之间横亘的世纪越多,他们越是接近易卜拉欣的宗教,甚至在贵圣为圣之时已接近至极。

究竟是历史原本如此,还是完全与此相反?要明白真相,就像随口念出两个字母一样轻而易举。

每一位自由的研究者和思想者都知道,较之之前的时代,先知穆罕默德为圣的那个时代是蒙昧时代中离先知易卜拉欣的指导最远的时代。正教的遗风、偶尔闪现的对偶像崇拜的厌恶、对伊斯兰提倡的价值和美德的倾向,这一切在之前的数个世纪中都不曾蔚然成风。根据这些人对先知圣品及其为圣意义的想象,他应该出现在更早的几个世纪前才对。

另一些人则认为,当先知发现自己无法改变阿拉伯人大部分的习俗、传统、仪式和对未见之事的信仰,他便为这一切披上宗教的外衣,以天启教律的方式将其合法化。最终,他们说,穆罕默德只是在阿拉伯人原有的信仰中加入了一个至高无上、全能而为所欲为的人格化的主宰。所以阿拉伯人伊斯兰化之后仍旧相信魔术、精灵和类似的各种信仰。同样,他们仍旧像以前一样巡游天房、履行仪式和做一些类似的特定事项。

这种说辞基于两个他们认为绝对无无错的假设,其一是穆罕默德并非先知,其二是阿拉伯人中并无我们所说的易卜拉欣时代遗风,有的只是在岁月流逝中他们自己创造出来的东西。

所以,对天房的尊重并不是圣祖易卜拉欣奉命宣传的宗教之遗风,只不过是阿拉伯环境的产物,是对阿拉伯各种信仰的因袭。

为了维护这两个假设,使其免于任何攻击和质疑,他们不惜闭上眼睛,无视所有证据和那些无法回避的历史事实,无视任何与其相悖和戳穿其谬误之事。

在研究开始之前,便在心中预先设定一个前提,只在该前提允许的范围内探索,众所周知,这是一种可笑的研究方式,研究者无法借此获得真相。

因此,我们对真相的获取,必然要基于所有理性证据和历史事实,只要真相本身还隐而未显,只要我们不愿自欺欺人——纯粹由于偏执,罔顾真相和事实,为了让人们接受某种思想而挟自由研究为私用。

不能仅仅因为“穆罕默德并非先知”这一假设,就让我们的思考无视证明穆圣圣品的各种证据,比如启示的现象、《古兰经》的奇迹、他的宗教和之前众先知的宗教的一致性、他的品性和美德。

同样,也不能仅仅因为假设我们所说的蒙昧时代“正教遗风”只是阿拉伯人自己开创的传统,或假设穆圣只是把这种传统用宗教加以包装,就让我们的思考无视易卜拉欣奉主命建天房的史实,或无视众先知相继而来传达的宗教之美好——他们都号召人们认主独一、归信真主和集合、还报、天堂、火狱等幽玄之事。以上事实,既为历史和之前的天启经典所证实,也为世世代代所共知。

应该知道的是,喜欢宣传这些假设的人,拿不出任何一种证据。他们纯粹是在兜售这些臆想,通过反复唠叨来推销它,此外别无他物。

你也许会要求我举个例子,那么,你可以去看看英国东方学家吉布的书《宗教思想的构建》,你会看到偏见把这些人误导到何种程度。

通常,这种令人匪夷所思的偏见让人甚至不顾自身的尊严,在如山的铁证和清楚的事实面前装聋作哑,以免被迫接受这些证据。

根据吉布的看法,伊斯兰宗教思想的基础,只是阿拉伯人原有的关于幽玄之事的信仰和思想——阿拉伯人的后世观念。穆圣认真思考过它,改变了他能改变的,然后委身于余下的无法避免的内容,为其披上宗教和伊斯兰的外衣,并不忘用合适的宗教思想和观念作为骨架将其撑起。

此处,他碰到一个重大的矛盾。

他不仅试图为阿拉伯人、更试图为所有信奉伊斯兰的民族找到其宗教思想的基础,于是他又认为这个宗教的基础是《古兰经》的指导。

以上便是对他书中思想的总结,这些思想,你发现它们从头到尾未能给你提供任何能证明其言论的证据。你如果细细思考他推销的东西,你丝毫不会怀疑:此人坐在书斋里写书,却把理性思考的能力抛到了九霄云外,以丰富的幻想取而代之,并向这种幻想求教一切需要判断之事。

显然,当他坐在书斋里为该书的阿语版撰写前言时,已经想象到读者对他关于伊斯兰的这些思想会如何不屑一顾,所以他开始自圆其说。

他写道:“书中各章节的基本思想,并非笔者思想的产物,穆斯林中的许多伟大的思想家已先我一步,并引我到达。一一细数他们会过于冗长,故只例举其中的一位——沙·瓦力勇拉·达哈拉维”

然后,他引用了据说是沙·瓦力勇拉·达哈拉维《真主之明证》一书中第一章第132页的一段话。显然,他确信任何一位读者都不会无事找事地亲自去查证书中的原文,于是便随心所欲地篡改。他从中抓住他认为可以为证的东西,杂糅文意,偷梁换柱,借作者之口说其未说之话,使作者蒙受不白之冤。

他宣称引自原著的所谓原文如下:

“穆圣的受命包括两个层面,首先,他只是被派遣给易斯玛仪的子孙,这一层面决定了其宗教的构成要素必然是他们原有的仪式、功修和其他的积极面。所以,这个宗教只是改良他们原有的信仰,而未责成他们原本未知之事。”

这是吉布改头换面加以引用的“原文”,而《真主之明证》中确凿完整的原文如下:

“须知,穆圣以易斯玛仪一系之正教而受命,以正其邪、去其偏、布其光,此即古兰所云:‘尔等先祖易卜拉欣之教。’故此正教,其根必正,其道必稳。彼时穆圣使于其民,正道遗风犹存,不仅不必更改,更当许之,以其于彼等为知最广、为证最确也。易斯玛仪之苗裔既承其道,便守其教,直至欧麦尔·本·拉哈伊以愚见增其所未有,自误误人,定偶像之拜,放任淫邪。由此正教湮灭,真伪相杂,无知、举伴、否信盛于其民。故真主使穆圣正其邪、除其贼,于是乃察其教,合于易斯玛仪之道及真主之制者则存之,邪者贼者及举伴否信之制则废之,并录其存废。”

类似这位“研究者”的作为,不值得我们研究和探讨,因为已无聊无耻至此,对它的探讨无异于儿戏。

我们只是想让读者知道,盲目的偏见可以影响人到何种地步。同时,也想揭露部分西方学者的研究方式及其所谓客观性的真相——它已沦为人们的笑柄。最后,也说明卑躬屈膝的盲从将部分穆斯林误导至何种境地。

至此,你已明白伊斯兰和之前统治阿拉伯人的蒙昧主义之间的关系,也明白了蒙昧时代和先知易卜拉欣受命的正教之间的关系。安拉的使者肯定曾盛行于阿拉伯人的部分习惯和原则的原因,或许也由此得以彰显。除此之外的,他采取所有方式与之战斗,并最终将其破除。

在研究圣史的实质并理解总结之前必不可少的这些前言,其目的也借此得以明了。

通过接下来的研究,你会发现更多的证据肯定了我们所阐明的一切,使它更为清楚,使真相更为昭彰。

(全文完)